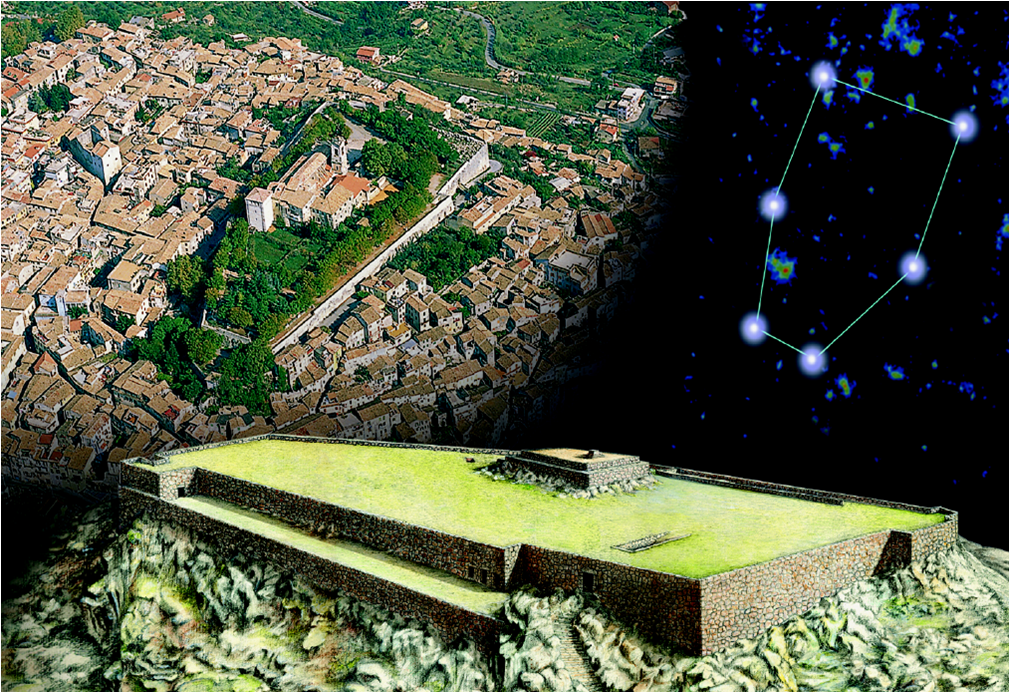

Acropoli di Alatri, 21 giugno 2023

L’alba del solstizio d’estate può suggerirci, o almeno a me suggerisce, il principio per offrire qualche riflessione su don Giuseppe Capone, sul mio Amico, sul nostro don Giuseppe, la figura del Sacerdote che oggi manca, e con grande evidenza, nella realtà sociale e umana di Alatri.

E per avvicinarci alla origine del suo pensiero archeoastronomico, formulata, elaborata, dilatata nell’arco di quasi trenta anni, ho scelto di tornare direttamente a lui, alle sue parole, non solo quelle pronunciate nelle occasioni ufficiali, ma soprattutto a quelle che rimangono in ciascuno di noi; sono riandato a leggere anche i suoi appunti scritti, ho scelto dall’archivio della famiglia Capone, col permesso del Maestro Temistocle, che saluta e ringrazia voi tutti qui presenti.

Ho riletto alcuni testi, fino agli ultimi degli ultimi e vi ho riconosciuto in sottofondo la trama che ho imparato a conoscere da lui, sia dal suo sorriso paziente, sia dal suo silenzio eloquente; ho ritrovato in quelle carte come la sua Persona abbia cercato, per tutta la vita, di mettersi davanti a un interrogativo gigantesco, per rispondervi con il suo impegno di uomo e di Sacerdote.

Lo riassumo così: siamo fragili, fatti di una esistenza vincolata a due categorie, il Tempo e lo Spazio. Eppure sentiamo il desiderio d’Infinito, lo viviamo; forse, in qualche momento particolare e straordinario, riusciamo a inebriarcene.Comprendiamo razionalmente che siamo piccoli atomi di un Universo dalla infinita misura spazio-temporale, e questo mistero ci spaventa e ci affascina; capiamo però che le manifestazioni del cosmo, tutte (siano esse le strutture titaniche delle galassie, siano esse le costellazioni, sia esso l’enigma della materia oscura o l’infinitesima realtà dei quark) non hanno la possibilità di conoscere che esistono, che sono state create, che avranno unafine, che hanno un fine.

Un protone non conosce se stesso; la molecola dell’idrogeno non può pensare di esistere; Castore e Polluce, le stelle più luminose della costellazione dei Gemelli, non sanno pensare alla loro realtà di appartenenza al cosmo.

Noi invece, creature intessute di fragilità, riusciamo a sentire la nostra esistenza, a percepirla e a domandarci come mai Qualcuno,definiamolo pure nei termini che a ciascuno siano più confacenti, abbia voluto metterci in questa condizione di spazio e di temporalità singolare: in grado di definire se stessa, mentre intuisce, desidera, talora vive il legame con l’Infinito che l’universo dimostra nella sua volta celeste.

Tale pensiero don Giuseppe lo ha formulato con queste parole:

“La creazione nel tempo è un mistero che ci viene garantito dalla rivelazione e mostrato anche dalla ragione.

Il mistero impenetrabile della temporalità del mondo, voluto eternamente da Dio, non sta nel fatto che egli con una volontà senza inizio voglia un mondo con inizio, ma nel fatto inspiegabile su come mai egli, con volontà eterna e immutabile, possa volere un mondo temporale, sottoposto alla mutazione e in continuo divenire… Perché?

Riflettendo su questa domanda interiore, che vincola il finito e l’infinito, le categorie di spazio e di tempo al concetto di senza limite di spazio e di senza misura di tempo, lui ha compreso che è stata anche e principalmente la domanda da sempre posta dalla creatura pensante, dall’uomo.

E non l’ha rivista solo nella speculazione di chi ha definito il “pensiero” quale l’identità dell’umanità, non ha rivisitato il “cogito ergo sum” di Cartesio, né “la canna pensante” di Pascal.

Don Giuseppe è tornato, da uomo, agli archetipi di una umanità che ha sentito la stessa sua e nostra domanda, quella sul significato di un’esistenza che è minima eppure infinita, che esprime la di coesistenza di elementi che non sono logicamente simbiotici.

Don Giuseppe, da sacerdote, questo interrogativo lo ha incastonato nell’omelia penso più importante della sua vita, nel testo per il cinquantesimo della sua ordinazione, pronunciato in Santa Maria Maggiore. In quella serata lo ascoltai dire: “Questa volta, è il telescopio orbitante Hubble a suggerirci pensieri sui tanti “perché” che sono chiusi nel profondo dell’anima di ognuno: quell’occhio riesce ad affacciarsi nei lontanissimi spazi immensi che la luce, ininterrottamente dall’inizio, percorre da miliardi di anni… Tredici o quattordici miliardi di anni, alla velocità di trecentomila chilometri al secondo! E scopre ancora miliardi di galassie, con miliardi di miliardi di stelle, e ancora “oggetti” lontani che (almeno sembra!) fuggono e s’allontanano, alla velocità di duecentomila chilometri al secondo: forse stanno per raggiungere la velocità della luce, e scompariranno dal nostro orizzonte, fino a farci pensare al tempo infinito e allo spazio infinito… Tuttavia questo universo immenso noi non lo conosciamo “dal di fuori”; è invece un “tutto”, in ogni senso, assieme a noi che ne siamo la parte cosciente che lo finalizza; e per i tanti “misteri” che esso pone alla scienza, siamo solamente noi a invocarne gli “orizzonti metafisici”, perché lo spirito umano ha, per sua natura, la possibilità di aprirsi fino al trascendente assoluto”.

Di fronte al sempre maggiore rivelarsi dell’Universo, all’“Ordine” per eccellenza che la mitologia antica ha definito κόσμος (cosmo), la domanda delle domande si è fatta per lui più pressante. Perché esistiamo? Che rapporto abbiamo con le galassie e le costellazioni? Ci può essere una sintesi risolutiva del rapporto tra il finito del nostro essere qui ed ora e il sentimento infinito dell’animo?

Cinquanta anni dopo, l’interrogarsi del giovane seminarista,ordinato dal Vescovo Facchini, si è trovato così in accordo con la riflessione più matura del don Giuseppe che ho conosciuto;nell’ottica cristiana la sintesi e la soluzione del problema è stata per il sacerdote – don Giuseppe, senza tentennamenti, in Cristo. Leggo da quell’omelia: “Siamo quindi parte integrante di questa immensità. Anzi, ne siamo il fine, ne siamo la ragione: è dato solo a noi di “riportare” il tutto a chi lo ha creato: la nostra anima, in forza di una sua naturale necessità, “raccoglie” dall’universo quella materia, e la “anima”, divenendo una cosa sola con essa, sotto l’azione dello spirito”.

E aggiunge: “Un profeta ebreo, nella sua ultima cena, mentre distribuiva ai commensali il pane e il vino, disse: “Questo è il mio corpo… questo è il mio sangue”… Disse così a quei protoni, a quei neutroni e a quegli elettroni, che organizzavano le molecole di quel poco pane e di quel poco vino, richiamando tutta la materia dell’universo immenso, preparata a questo “compimento” con il processo evolutivo di miliardi e miliardi di anni”… “Arrivato al termine della sua missione, rivelava il disegno che dava finalmente significato alla realtà di questo universo, ne illuminava il futuro, e vi si poneva come unico “compimento”.

È la Verità e il Mistero della fede vissuta da don Giuseppe.

Ma l’uomo – Giuseppe Capone non ha potuto tacere che altri uomini avevano già dato un’altra risposta. Nella sua onestà d’intelletto non ha nascosto che la sua e nostra Alatri porta, reca e consegna al futuro la volontà di quella sintesi da trovare fra il de-finito e l’in-finito.

Di fronte alle finestre del suo Seminario ha osservato ogni giornola Verità scritta nelle mura poligonali di Alatri, erette secoli prima, secoli prima che si ascoltasse per la prima volta di Romolo…

Allora, Don Giuseppe non ha avuto il timore di affermare, come uomo, che le nostre mura sono state e sono la voce di un Popolo che si è dichiarato con fierezza figlio di una realtà divina, certo diversa dalla sua e dalla nostra, sicuramente con una prospettivad’origine differente, e però mossa dalle ragioni di un medesimo sentimento, quello d’indagare la risposta che possa dare “significato” alle quattro lettere che scrivono il significante “vita”.

Alla radice del suo discorso archeoastronomico della Progenie Hetea, dove tutto ha avuto inizio, sta la proposta di un orizzonte messo a confronto con la Parola evangelica.

L’ho capito negli anni.

Nel λόγος evangelico, nel Discorso eterno fattosi Carne, la risposta è venuta con un movimento dall’alto, dall’insondabile del mistero della Trinità, rivelato dal Creatore che si è fatto Creatura: “Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο” (Kài ò lòghos sàrx eghèneto), “Et Verbum caro factum est”, il Discorso eterno è entrato nel tempo e nello spazio.

Ma diciotto secoli prima di Cristo, nel regno di Mari, tale risposta sarebbe stata assolutamente inconcepibile, blasfema, irrazionale. A questa soluzione, di un Dio che sceglie l’umanità, per riportarle le creature al Creatore, non avrebbe potuto maiattingere Samsi – Adad, il sovrano che ordinò a suo figlio Yasma – Adad di distruggere una certa città, dal nome a noi familiare, testimoniata in due tavolette degli archivi reali di Mari, una città sita, e cito don Giuseppe, “ai margini settentrionali del fiume Habur, nella regione che era il crocevia per le terre del nord e dell’ovest, dove passavano le carovaniere che univano la terra di Sumer… al resto del mondo… a ridosso del confine tra Iraq e Siria”,

Gli abitanti di quel mondo e di quella città d’oriente non avrebbero immaginato plausibile che, nella contingenza, nella finitezza, nel limite espresso dalla vita sarebbe stata concepita lavertigine di Pensiero che sa volgere dal divino all’umano.

Per essi non avrebbe avuto significato; lasciarono (verosimilmente) la loro Terra quei padri antichi e portarono la loro risposta sulla Terra che questa mattina stiamo calcando:fissarono nella pietra la loro risposta alla domanda sul rapporto fra l’Universo, il nostro Tempo, il nostro Spazio.

Il nome di quella loro città è inciso nel cuneiforme A-la-at-re-eki / A-la-at-ru-ùki , reso in francese con “Alatrû” dal prof. Jean Marie Durand; lo consegnarono al nome della nostra città, Alatri, insieme alla soluzione trovata all’interrogativo, fissata nel disegno fondativo di una topografia radiale, cioè dilatata a formare onde di mura poligonali sottostanti a un disegno circolare, generate dall’energia sacra di un unico punto centrale.

Oggi la loro A-la-at-re-eki / A-la-at-ru-ùki rimane sepolta e chissà che un giorno non riveda la luce… Ma, intanto, è sulla nostra collina, nella Terra di Ciociaria che rimane fissata la loro risposta alla relazione fra la vita nostra e l’universo: per essi la creatura ha preteso la prospettiva opposta a quella realizzatasi nel Discorso cristiano.

Osservando la volta celeste, essi hanno creduto e hanno voluto farsi riconoscere quali figli della divinità che avevano eletto a loro padre, quella che portavano nell’animo, muovendo dall’Alatri conquistata (e non distrutta!) da Yasma – Adad.

Dal confine tra l’impero ittita e il mondo della Mesopotamiaquella risposta è diventata il perimetro della nostra Acropoli, bella, per sempre. È diventata il μέτρον (mètron), l’unità di misura compresa tra lo spigolo di nord est e il taglio qui visibile nella roccia viva; è diventata la riproposizione di questo singolare canone di misura (92 metri lineari) nelle distanze echeggiate tra i lati dell’Acropoli.

In essa, da prima che si avesse il nome di Romolo, un popolo ha scritto il rapporto di filiazione con gli dèi: erano uomini.

Diedero all’Acropoli la forma di una porzione del cielo, che in latino chiamarono Gemini. Si dichiararono in questo modo figli del divino, abitante nel cosmo, nella costellazione dei Gemelli.

Don Giuseppe ha sfidato non solo il pensiero dominante sull’origine di Alatri; ha sfidato se stesso, perché ha messo di fronte alla risposta cristiana la risposta degli Hetei, straordinariamente senza l’atteggiamento di chi avrebbe potuto ignorarla, per non rimanerne coinvolto, fino all’ultimo suo giorno.

Ha accettato la sfida, di vivere un’esistenza alla ricerca costante della propria Ragione e, ancora più nella realtà sociale e umana di oggi, l’affida a ciascuno di noi.

Gianni Boezi